谁也没有想到,2015年的欧洲会以这种方式牵动世界。

法国《查理周刊》杂志社的枪响,以及随后欧洲零星的恐怖事件,激发了移民群体融入难题的热烈讨论。

从春到夏,关于难民在赴欧途中的悲惨消息陆续传来,叙利亚3岁男童伏尸土耳其海滩,终于让欧洲和全球政治家认识到,“二战后最大难民潮”对欧洲带来的深度冲击。寒潮随冬而来,难民的脚步仍没停歇,但多个边境已加强管控。

难民奔赴欧洲,已入冬。

在希腊莱斯沃斯岛,澎湃新闻记者和难民家庭一起辗转4个难民营,历时3天,从登陆点最后抵达雅典。

在奥地利和斯洛文尼亚边境城市史皮尔菲尔德,我们采访拍摄了大量滞留的难民。

在奥地利和德国边境城市林茨,我们实地探访难民希望之家,采访留在中途国家的难民。

在德国柏林,我们首次实地探访德国柏林集装箱难民营,采访拍摄了到达德国的难民生活。

当澎湃新闻记者在欧洲各地探访并与难民对话时,各国仍在为分配接收名额在布鲁塞尔的玻璃办公楼争论,与此同时,一小撮人在其郊区酝酿恐怖袭击。11月,在“世界人民的巴黎”,恐怖分子血洗了欧洲的灵魂。

2012年欧盟获得诺贝尔和平奖后,欧盟议会议长说,欧盟用和平取代了战争,用团结取代了仇恨。现在,欧洲引以为豪的精神已面临空前挑战,“文明的冲突”再被热议。荷兰首相说,如果欧盟不重新控制边界,就有重蹈罗马帝国覆辙的危险。这听起来像是危言耸听。但我们在那片大陆听到了类似声音,以及右翼响亮的脚步声。“欧洲女王”德国总理默克尔,因坚持拥抱难民正遭遇执政危机。

如今这一代欧洲政治家,是否有足够的智慧和勇气,来坚持欧盟的初衷,延续那片大陆近代以来的骄傲?

我从海上来

“大家安静!坐稳不要动!”希腊莱斯沃斯岛东北部的斯伽拉海滩边,8个高大的欧洲人挥舞着救生衣,向不远处一艘摇摇晃晃的黑色橡皮艇喊道。

莱斯沃斯岛位于爱琴海东部,远离希腊半岛,但距土耳其海岸最近处只有8公里。当地时间10月19日中午12点30分,爱琴海,欧洲文明的摇篮,此时的气温只有10℃。

橡皮艇即将靠岸,一位红衣男人从拥挤的小艇上反身跃入海中,游完上岸前的最后100米。他叫亚扎,带着妻子和外甥,从阿富汗辗转12天才到达这个希腊小岛。从冰冷的海水中钻出来时,他连打了两个喷嚏,湿漉漉的头发在阳光下油光发亮。“到希腊了,真的太高兴了。”

岸边三名志愿者奔向橡皮艇,合力将船从浅滩拖向岸边。一些难民将手中的婴儿递给志愿者。两名当地人拿着小刀熟练地将橡皮艇划破,掏出里面的三块铝合金板和发动机。这个30匹马力的发动机在二手市场上能卖到1400美元。

这是今天到达这个海滩的第9艘难民船。越来越多的难民希望赶在冬季来临之前到达欧洲大陆。

两个月前,蛇头还会特地嘱咐难民在上岸后务必把橡皮艇割破,防止被希腊海警遣返回土耳其。如今希腊政府并不会采取措施阻止难民登陆。上岸后的亚扎不用担心被遣返回战乱中的家乡。

亚扎从牛仔裤中掏出一个被胶带紧裹着的塑料袋,拿起海滩上的石头割破胶带,取出了里面的手机。这是亚扎在老家花了100欧元买的,里面存着亲友的电话,还安装了一些即时通讯软件。妻子莫雅的双手还有些发抖。她接过手机,给还在阿富汗老家的母亲报平安,说着说着就落泪了。

亚扎到岸之后,取出被塑料袋层层包裹着的手机等贵重物品。 / 澎湃新闻记者 陈荣辉 图

这个家庭已经四分五裂。当亚扎带着妻子和外甥出发时,这个原本有着29个家庭成员的大户家庭里,青壮年纷纷逃往周边国家或者欧洲,只剩下了两位年迈的老人。将近500人的村子,死亡100多人,大家不断逃离到邻国,再陆续前往欧洲。如今村子里只剩下200多人了。

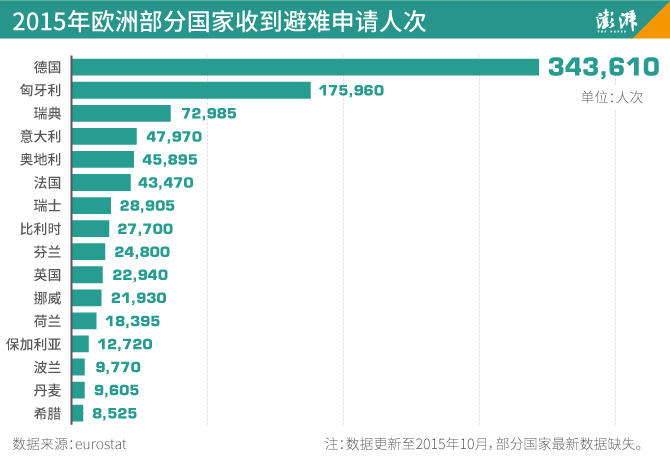

根据联合国难民署统计,目前全球的难民数量约有6千万,几乎相当于英国人口总数,达到二战后的峰值。仅2014年上半年就有550万人背井离乡,其中,60万难民把欧洲作为目的地。预计2015年将有大约40万人经由地中海前往欧洲,寻求避难。而目前,这一数字已经达到91.1万,是预计总值的两倍。欧洲数据统计局的报告显示,在申请庇护的难民中,12万来自叙利亚,其次是科索沃和阿富汗,难民数量均接近6万,再次是阿尔巴尼亚和伊拉克,分别是4万和3.6万。

登陆后的难民们换下湿掉的衣服和鞋子,背着包裹开始往前走。通往第一个难民营的路程大约2公里,是一条陡坡。已经有5个月身孕的莫雅走了不到500米,就瘫坐在地上。亚扎不断鼓励妻子,牵着她的手往前走。一起同行的还有17岁的阿里安,他是莫雅的外甥。这个17岁的少年对大人口中的欧洲世界充满着好奇。

走了约30分钟,亚扎一家到了一处无名的难民营。来自挪威的志愿者阿莉给每个难民发了半个苹果和一瓶水,并发给他们一张“S”号牌。通常,在这里等待两个小时,就会有人叫号。与牌子上的字母相对应的难民可以坐上大巴,去往下一个难民营。

一辆大巴可以乘坐40个人,而现场大约有200名难民在等待。大巴并不准点,很多难民没有耐心等待,会选择徒步前往30公里外由联合国难民署在岛上设立的难民营。精疲力尽的难民想在中途拦车求助,但过路的司机几乎没人停下帮忙。按照当地法律规定,居民不能搭载难民。

午后的阳光很温暖,决定等待大巴的亚扎枕着背包躺在帐篷周围的铁丝网下,妻子莫雅靠着他的手臂睡着了。

“S!S!S!”

睡了两个小时后,接他们的大巴来了。山路崎岖,大巴转弯的速度很快。莫雅靠在玻璃窗上,脸色发白,紧咬嘴唇,一言不发,30分钟左右的路程后,亚扎一家到达了第一个联合国难民营。他牵着莫雅的手,扶着她走下车。这次他们领到一张紫色卡片,叫到对应颜色的人可以乘坐大巴前往难民登记中心。

这是一个相对正规的难民营。一共有10个十平方米左右的小帐篷,里面有棉被,可以供难民休息。

亚扎找到了一间没有人住的帐篷,三个人开始整理东西。莫雅拿出一瓶消毒液给大家洗手,“逃难过程中的卫生很重要,一旦生病就麻烦了。”擦完手,她还拿出了一盒粉饼,给自己补了妆。

莫雅是一名医生,她的偶像是曾被评为2001年阿富汗年度女性的著名医生萨默尔(Sima Samar)。塔利班在阿富汗执政时期,阿富汗妇女备受歧视。但萨默尔所领导的舒哈达组织却在阿富汗境内办起了3家医院和12家诊所。即便是在塔利班明令禁止女孩受教育之后,萨默尔还在为女孩开办学校。莫雅曾经在她办的学校里上学,毕业之后如愿成了一名医生。

塔利班重新控制塔卡哈地区后,再次明令禁止妇女工作。莫雅被迫裹着头巾回到家中。

工作人员开始在帐篷外叫号,亚扎一家赶紧收拾东西上车。

有限的官方身份证明

晚上7点,在颠簸了一个小时后,三人抵达了莱斯沃斯岛的官方难民登记中心。这个中心距离首府米特里尼海港大约20公里,是由一个老式的体育场馆改建的。难民将在这里拍证件照,填写信息,最后拿到一张有官方盖章的表格,以证明获得了希腊政府对其难民身份的认可。

有了这张表格,难民才可以买到去往雅典的船票。难民登记中心的办证人员每天工作8小时,一天最多发放2000张证件,但每天到此的难民却将近4000人。排队等待的难民尚未消化,新的难民又不断到达,造成登记中心外大量难民聚集。

难民登记中心,亚扎和家人蹲在地上排队登记。 / 澎湃新闻记者 陈荣辉 图

难民登记中心内保存有大量资料。5米高的铁丝网将体育馆裹得严严实实,仅开放了一个入口和一个出口,不允许难民在里面过夜睡觉。入夜后,体育馆里不再喧闹。难民们只能在旁边的小树林里生火、休息。

体育馆的入口处停着几辆面包车,后备厢铺摆满了罐头食品、香肠、奶酪和吐司面包等食物,当地人在这里售卖食品和帐篷等基本生活用品。鱼罐头标价7欧元、肉罐头2欧元,价格高出超市价格两成。一顶普通帐篷的价格在30欧元到50欧元之间,加厚保暖的帐篷标价100欧元。

亚扎给莫雅拿了两盒鱼罐头,自己和外甥拿了两盒肉罐头,加上一袋吐司面包,一共花费28欧元。当地普通牛排餐厅的家庭套餐也就30欧元左右。

一些难民搭起了帐篷。亚扎看了几眼摊位上的那顶灰色帐篷,35欧元。转了两圈后,亚扎还是走开了。

阿里安收集了一些落叶和纸张用来点火取暖。他们三人找了一棵十多米高的橄榄树,在树下相对平坦的地方歇脚。前几天下过雨,树叶潮湿,点着的火苗一下就熄灭了。亚扎趴在地上,对着火苗缓缓吹气,重复了好几次,火终于燃烧了起来。

莫雅吃不惯鱼罐头,“可是也没办法,肚子里的孩子需要营养”。三年前,莫雅曾经有一个孩子,18个月大的时候夭折了。“我现在最大的愿望就是这个孩子出生的时候,我们已经抵达了一个稳定的地方。”

“晚餐”结束,一家人将难民营发的被子铺在地上。亚扎靠在树干上,莫雅和阿里安挨在他的脚边睡着了。

凌晨,腾起的烟雾慢慢遮住了漫天的繁星,嘈杂的人声越来越小,只剩下树枝扑哧扑哧的燃烧声和不时传来的咳嗽声。

清晨6点,亚扎就被冻醒了。此时,登记中心的门口已经有难民在排队了。

按照不同国籍,难民被简单分成阿富汗、叙利亚、伊朗和非洲四组,再按家庭/单身分成两列,排在门口。

私下里,在阿富汗难民之间流传着9月初发生的一次冲突,“一个叙利亚人捅死了一个阿富汗人”。而叙利亚难民的说法则相反。刚开始发生混乱的时候,警察只是简单地维持现场秩序,随后有难民拔出随身携带的刀,而警方自始至终没有过多介入。救护车到达时,一位难民因失血过多死亡。

岛上的警察已近3个月没有休假。“刚开始那些叙利亚难民来的时候,一切都很有秩序。现在难民实在太多了,经常有当地居民报警称东西被难民偷走了。”一位警察无奈地说。

10月,有三名当地少年向难民营投掷了两枚自制的燃烧弹。这三名少年被指控涉嫌刑事犯罪。他们的家长也因疏于监督未成年人被提起诉讼。莱斯沃斯岛的收入主要来自旅游业和橄榄油出口,但是大量难民登陆后,旅游业几乎停滞,橄榄油的货运量也大幅减少。

警察大部分时间只维持体育馆内的秩序。而在各国难民混杂的场外,警方“示意”部分年轻难民自行组成安保力量。这些“协管”基本都是20岁出头、会说英语,他们折下树枝或者用铁棍作为自己“执法”的工具,负责维持“辖区”内本国难民的秩序。

“什么时候排好队,什么时候放人进去登记。”铁丝网后的警察准备打开大门,难民们排着队、相互推挤着向前移动,不时有小孩的哭声传来。一个染着红发的小伙子想插队,后面的人立刻叫喊起来。“协管”立刻冲上去,围住插队者,用棍子将他打趴在地,又开始用脚踢,一时烟尘四起,淹没了这个企图插队者。

亚扎捂上了莫雅的眼睛,阿里安则偷瞄着这一切。“杀鸡儆猴”之后,所有难民都安静下来了。“估计再排队1个小时,就可以去中心登记了。”

“砰!”大门打开了一个口,难民瞬间涌入,排在后面的难民试图绕到前面,秩序又乱了。“协管”偷偷放自己的熟人往前站。其他难民发现了,开始高声抗议。

“排好队再进来!”警察又把门锁上了。

有几个年轻难民不服管理,一边大声喊着“开门!开门!”,一边继续往前挤。上了年纪的难民在队伍中行走有些踉跄,带着孩子的难民紧紧护着年幼的子女,排在前面的人和插队者不断发生冲突。

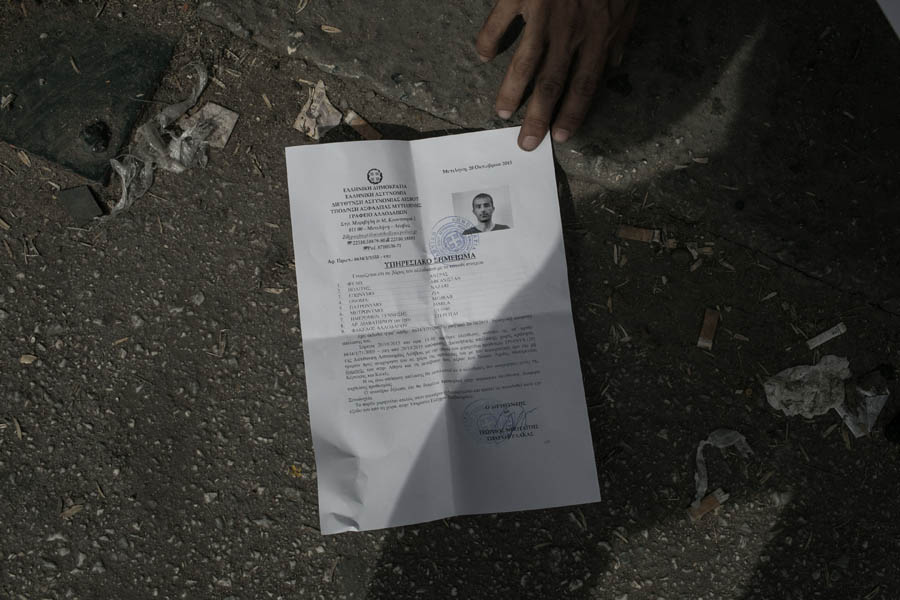

亚扎拿到的官方证明,他可以凭着这个证明去买船票。 / 澎湃新闻记者 陈荣辉 图

场面几近失控。警察戴上头盔,手持警盾,挥着警棍从体育场内走出来,试图控制局面。

亚扎瞄了一眼大门,趁着大门打开的瞬间,他弯着腰拉住莫雅就往前冲。一位女警发现了他们,拿着警棍大吼。亚扎指了指身边的妻子,示意她怀孕了,想找地方坐下来。莫雅一脸疲态,不敢抬头。女警迟疑了一下,还是让他们过去了。亚扎继续拉着莫雅跑向登记处。

约50名难民冲过了大门,警方不再驱赶他们。登记中心的大门又关上了。门外的难民恢复秩序再次排队。

登记手续并不复杂,拿到证件的亚扎挥舞着纸张走出体育馆。入口处仍在等待的人群又开始骚乱了。

登陆雅典城

一艘大游轮停靠在港口,这艘名为TERA JET的游轮此前主要用来接送游客。前往雅典的价格是每人60欧元,卖给难民的票价并未改变。

码头附近有10多名特警持枪巡逻。2015年10月,一批来自阿富汗的难民曾三次试图抢夺游轮,要求将他们送去比雷埃夫斯或者雅典。希腊政府派遣大量特警到岛上,抢夺事件才被制止。不少难民在冲突中受伤,被送进了医院。

亚扎奔向游轮,他想给妻子找一个好位置。楼梯、过道、甲板甚至厕所门口,每一处空地上都坐满了难民。3000多名难民登上了这艘荷载2100人的轮船。

开船不久,甲板的围栏上便挂满了衣物。空气中混杂着汽油味、汗臭味、香水味,还有爱琴海的腥味。有插座的地方都挤满了人,他们掏出手机充电,换上从码头旁买的电话卡,联系家乡的亲友。

亚扎清点了身上所有的现金,包括硬币在内,还剩下304.5欧元。在阿富汗时,亚扎是当地有名的建筑工人,管理着几名员工,参与了邻村大型建筑和清真寺的建设,一年可以挣1万欧元。

“我们的家有一个很大的院子,种了三排郁金香。每到郁金香开花的时候,我们会一起喝红茶,想象着孩子出生以后在院子里疯跑。”

一天,家门外有人用力敲门。亚扎一开门,扛着枪的塔利班组织成员就站在门口。塔利班的人没有开枪,只是问他愿不愿意加入组织。亚扎没有答应,但他知道,拒绝会带来厄运。在阿富汗,不想扛着枪去打仗的人,只能选择离开。

亚扎用四年时间存了约2万欧元。这些钱由在家乡的父亲保管着,每到一个国家需要用钱的时候,才让父亲汇钱到卡里。

从阿富汗塔卡哈到莱斯沃斯岛,亚扎在11天里花费了3100欧元。抵达雅典后,他还需要支付蛇头500欧元,以穿过巴尔干地区抵达奥地利与斯洛文尼亚边境。

游轮以40节的时速航行在爱琴海上。这是难民们迁徙路线中难得的放松时刻,一些人在船舱里沉沉睡去,另一些人抑制不住兴奋,吹着海风在甲板上眺望对岸的雅典。阳光强烈,爱琴海折射出深邃的蓝色,人们靠在栏杆上用手机自拍,亚扎带着莫雅也去甲板拍了一张合影,两人笑得很开心。

阿里安则望着大海,手里紧握着一条A字形项链,这是他在伊朗的女友送给他的礼物。在分别的十多天里,阿里安一直没有联系上她。

雅典码头,亚扎一家随着人潮缓缓走下船。 / 澎湃新闻记者 陈荣辉 图

天色渐渐暗下来,满载难民的游轮即将靠岸,岸上的城市灯火通明。历史名城雅典,需要再一次迎接来自不同国家的难民。

晚上6点30分,经过8小时的海上航行,即将到达的汽笛声响起。亚扎一家随着乌压压的人潮缓缓向前。

踏上雅典的那一刻,很多难民互相击掌、拍照。人群一片欢腾,庆祝他们“真正”踏上了欧洲大陆。亚扎回过头挥了挥手,拉着妻子朝雅典城区走去。

再启程前遭遇变故

晚上10点多,亚扎乘坐的大巴到达维多利亚广场。难民抵达雅典后自发聚集在市中心广场。最多时有500多难民滞留于此。

雅典政府安排大巴将难民从广场接到难民营。希腊政府启用2004年雅典奥运会期间的体育场馆,这些耗费了71.3亿英镑的场馆使用率极低。它们被再一次打扫干净,用来安置难民。

维多利亚广场,莫雅坐在地上休息。 / 澎湃新闻记者 陈荣辉 图

亚扎很快联系上了蛇头。蛇头带着他们从维多利亚广场去到附近的一条弄堂,走了大约2公里,穿过咖啡店、理发店和时装店,在一幢黄色的房子前停住了。这幢房子的外观与周边建筑没有多大区别,只是门口多了阿拉伯文涂鸦。

两大盘手抓饭配馕饼端了上来,这是迁徙路上为数不多的正宗阿富汗食物。这顿饭包含在付给蛇头的费用里,大约20欧元。亚扎给妻子夹菜,妻子摇摇头,表示有些不舒服,不想吃。阿里安看了一眼亚扎,低着头狼吞虎咽,一会儿吃完了一大盘。

莫雅说:“瑞典挺好,可以给难民提供长期的居留许可。”但亚扎的计划是前往德国,与已在当地的弟弟汇合。

休息一晚后,他们就会离开雅典,前往马其顿,一步一步靠近德国。亚扎睡得很香,很快就打起了呼噜。对他而言,这可能是一路上唯一安心的夜晚。

第二天一早醒来,亚扎发现屋里只剩自己一人,等了一会儿仍不见妻子回来。当他发现妻子的手机、部分现金、还有外甥的背包都不见的时候,他才意识到出了大事。

亚扎的第一反应是去维多利亚广场寻找,他一边跑一边拨打妻子的电话。“嘟、嘟、嘟……”,电话那头是一串盲音。

雅典下起小雨。亚扎擦了擦眼睛,把手机里妻子的照片拿给在广场的NGO工作人员看,但没有一个人见过她。

一辆运送难民的大巴来到广场,亚扎决定去难民营碰碰运气。难民营距离广场有10多公里,大巴2小时后才能发车,亚扎决定打出租车,出租车司机伸出3个指头,“30欧元”,亚扎犹豫了一下,钻进了出租车。

到了难民营,亚扎向红十字会工作人员描述妻子的样貌。工作人员拿着大喇叭喊了两圈,没人回应。看到难民营里那些抱着孩子的母亲时,这位阿富汗男人的眼里含着泪水,不停喊着莫雅的名字,“我真的想不通为什么妻子会带着阿里安出走了。”

帮忙寻妻的朋友传来消息,说亚扎的妻子和外甥在广场旁的餐厅坐了一会儿,但是很快就走了。

亚扎再次拨打妻子的电话,仍然无人接听。

雨越下越大。亚扎披了一件雨衣,从难民营跑向餐厅。他已经没有钱坐出租车了。餐厅位于广场西南,是一家阿富汗咖啡厅。亚扎脱下雨衣,眯着眼打量其中每一个人。咖啡厅里放着阿富汗流行歌曲《Tanha shudan Tanha》。歌中唱道,“我又成了一只悲伤的小鸟……”

电话好像接通了,但却没有声音。

出发前往马其顿的当天,亚扎在雅典城内寻找出走的妻子。 / 视频 澎湃新闻记者 陈荣辉

晚上11点,开往马其顿的大巴就要出发了。亚扎不得不跟着蛇头上车,他决定到了奥地利或者德国再找妻子。

10月30日,亚扎到达了斯洛文尼亚与奥地利边境,但仍然联系不上妻子和外甥。两人也没有按照亚扎的计划到德国与弟弟汇合。

亚扎唯一能做的,只有在边境等待。