在人们的一般理解中,能歌善舞是边疆少数民族的风土特色,平原地带尤其是江南富庶地区的百姓则给人以内敛进取的印象。然而据史学家顾颉刚考证,吴地民歌(以下称“吴歌”)的历史至少可以追溯到《诗经》时代,并且余音犹存。

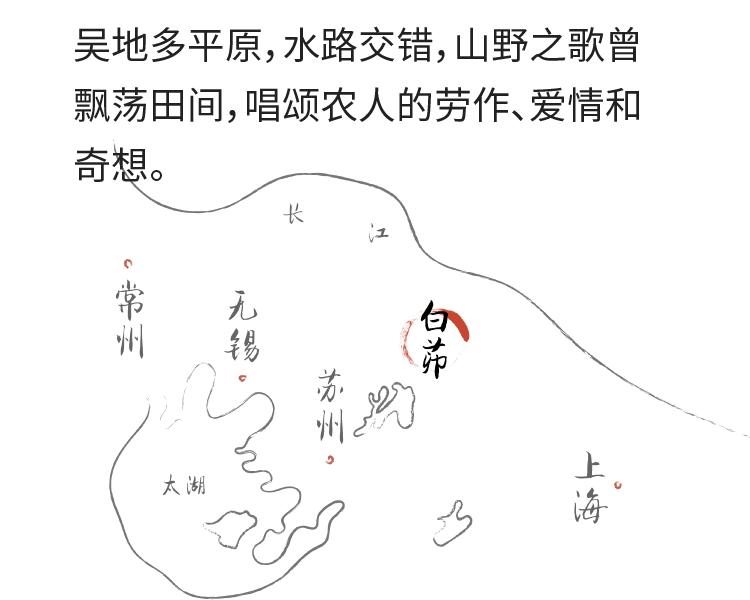

1980年代末,荷兰汉学家、音乐学家施聂姐、高文厚曾在太湖东部及东南部这一中国农业最为发达、人口最为稠密的地区进行民歌采风。1987到1992年间,他们走访了 50多个苏南县区,采访了约80名山歌手,发现过去在吴地农村相当普遍的山歌从20世纪50年代起走向衰落,只在常熟的白茆镇和嘉善的一些地区还在继续传承。

2006年公布的首批国家级非物质文化遗产名录中,吴歌赫然在列,常熟白茆山歌作为其杰出代表和重要一脉,与相城阳澄渔歌、吴江芦墟山歌以及张家港河阳山歌共沐荣光。次年,白茆上塘村的山歌手、故事家陆瑞英被评定为该文化遗产项目的两名国家级传承人之一。

白茆塘两岸。

白茆镇(2003年因行政区划调整并入古里镇)坐落在江苏省常熟市东南部。与204国道平行的白茆塘横贯全镇,将长江与太湖勾连起来,同时将小镇天然分割成“塘南”与“塘北” 。和苏州地区的众多农业乡镇一样,白茆自改革开放以来就走上了工业化转型道路,传统山歌文化如今如何存在于这个中国最为现代的地区?要回答这个问题,首先要回到山歌在田间水畔来回飘荡的历史场景中去。

吴地多水路交错的平原地带,并无名山大川,“山歌”泛指难登大雅之堂的山野之歌。在明代文学家冯梦龙看来,山歌贵在情真,所谓“但有假诗文,无假山歌”。

陆瑞英今年86岁,十二三岁时就参加过塘南塘北的对歌盛会。那次两岸的山歌好手全部出动,还各自从外乡请了肚子里山歌多又擅长现编歌词的“军师”助阵,对歌的形式、主题都是现场临时决定的,“有大山歌、小山歌、花鸟山歌、私情山歌、古人山歌、盘歌(注:即盘答山歌)等等,哪边对不上来就输了。” 那次对歌持续了整整七天,周围村镇的人都划船来观战,将一条白茆塘堵得水泄不通,“鸭子都忘了回家的路”。

直到两响冷枪划破长空,这次山歌会才在突如其来的恐慌中散场。原来当时还在抗战期间,正值日军“清乡”,附近地下工作队要从白茆塘上经过,迟迟不见山歌会结束,只好鸣枪警示。

在娱乐活动匮乏的农业社会,一年一度的山歌会是难得的狂欢。而平日里,无论劳作还是闲暇,从田间地头到河边场上,从婚葬嫁娶到建房迁屋,山歌声总是萦绕其间。陆瑞英7岁开始跟着奶奶纺纱,五年里在纺车旁学了78首四句头山歌,12岁时跟着同村的叔叔伯伯去大户家打短工,六年间又在田里学会了几百首山歌和民间故事。在她看来,唱山歌就是种田人苦中作乐寻开心。在悠扬的歌声和同伴的应和中,寂寞和辛劳似乎都变得容易忍受了。

吴歌国家级非物质遗产传承人、86岁的陆瑞英在家中讲述她的山歌生涯。

1955年出生的姚雪华有一把好嗓音,从小就喜欢唱歌,在田里干活时听大人唱山歌,听一遍就能记住。她回忆说,那时候在田间劳作时唱劳动歌,中午吃饭时则有人唱:“肚皮饿来心里慌,家中有米无人烧。但愿今年田稻好,开年十二个家婆(注:老婆)一道讨。”人家问他,“讨了十二个家婆你怎么安排呢?”他又唱:“两个畚米两个淘,两个提水两个烧。两个后园割韭菜,两个喂(注:招呼)郎饭熟了。”像这样,山歌让生活无着的种田汉从想象中得慰藉。

山歌的力量在爱情里体现得最为淋漓尽致。今年67岁的徐雪元出生在山歌世家,父亲徐阿文在当地人称“山歌王”,母亲徐巧林也是有名的山歌手。徐巧林原是唐市一富裕农户家的女儿,徐阿文是他们家的长工。两人每天一边干活一边唱歌,女儿摇船,长工罱河泥,日久生情,遂不顾父母反对,私奔到白茆安家。徐雪元还记得小时候父母夏夜纳凉时在院子里唱山歌的情景,村庄里的几百个老老少少都来听,两人也越唱越恩爱。耳濡目染之下,徐雪元从四五岁就开始唱山歌,如今是白茆山歌的江苏省级非遗传承人。

建国以后,村野俚俗的白茆山歌逐渐开始带上政治色彩。1958年轰轰烈烈的 “新民歌运动”就发端于白茆。那年秋天,为庆祝白茆乡成立和平人民公社,公社书记万祖祥组织了一场万人山歌会。9月末,刘少奇来常熟视察,万祖祥即兴编唱了一首《欢迎国家主席到白茆》,刘少奇竖起大拇指夸赞,白茆山歌开始声名远播,还唱进了中南海。

徐雪元(右一)在白茆塘编唱山歌的老照片。徐雪元 供图

万祖祥在任时,要求每个支部书记、每个生产队长都要会唱山歌,以至出现了“千人唱来万人听”的空前盛况。徐雪元14岁时,万祖祥就把他作为“山歌能手”重点培养,开大会时,和“耕地能手”、“插秧能手”、“养牛能手”一起坐在主席台上。

在那个年代,劳动山歌确实能起到“鼓干劲、促生产”的作用。陆瑞英就是在大跃进时期的挑灯夜战中失去了她的金嗓子。她回忆说,那时候挑土方,各个生产队挑得有快慢,有人把快的生产队的事迹编成歌,让她去慢的地方唱,昼夜温差加上用嗓过度,几年后她的嗓子彻底哑了。

“文革”开始后,陆瑞英成了被批判的对象,罪名是“黄色故事黄色山歌毒害青少年”。徐雪元则转而唱起了京剧样板戏,特别是取材于常熟本地的《沙家浜》。1976年秋,白茆举行了最后一次万人山歌会,施聂姐对此写道:“庆典中宣传教化的色彩逐日浓烈起来。......所有的歌都是事先写就,矛头直指被批判的个人。那时的民歌可以说已经尽失往日作为大众节庆的性质。”

山歌艺术节。古里文化站 图

“文化大革命”结束以后,山歌文化开始缓慢复兴。随着现代化的推进,江南农村逐渐不复曾经的天地。尽管当地政府每五年还是会举办一次山歌艺术节,但场地从田野变成了剧院,远近村民不能再“不请自来”,而且传统的山歌会的精髓,在于“斗”歌时的高潮迭起惊心动魄,舞台演出则更注重表演,多少有些变味。

农业机械化之后,机器的轰鸣打破了乡间的宁静,加上近年很多土地流转到了种田大户手中,田间地头的歌声渐渐散去。村民住进了有空调、电视的新楼房,夏天不再乘凉,日常也有了更多的娱乐选择 。更重要的是,改革开放后,白茆和众多苏南乡镇一样,出现了大量工厂,农民变成了工人,山歌自然生长的土壤被压缩了。

为了让白茆山歌融入转型后的乡村,当地政府想了很多办法,主要在学校和企业两方面开展工作,但结果都有些尴尬。

十年前,退休后的徐雪元开始在白茆和常熟的中小学、艺校教山歌。他过去喜欢唱母亲教给他的苏南小调,现在更愿意教积极向上的新民歌。徐雪元的演唱和授课很受欢迎,但仍然难以掩盖山歌传承在当下的尴尬——很多曾经在中小学课堂开设的山歌课近几年已经取消了。升学压力是原因之一,但事实上,学校传承的最大困难在于,没有在农耕文化中浸润过的年轻一代很难真正被山歌打动,他们喜爱时髦的流行音乐,觉得山歌太过土气。

当地企业也在山歌传承中发挥过一定的作用。生产羽绒服的波司登服饰有限公司在2000年曾赞助白茆中心小学成立“康博少儿山歌艺术团”,将白茆山歌作为企业文化的一部分。

田娘农业科技有限公司在2010年前后成立了“田娘白茆山歌艺术团”,骨干是企业里会唱山歌的本地人,还请懂得作词谱曲的老歌手潘兴元创作了一系列“田娘山歌”,以传统山歌之旧瓶装企业文化之新酒。例如其中一段问答:“田娘”肥垩田啥朗(注:哪里)好? “田娘”肥种葡萄啥朗好? “田娘肥”垩茶树啥朗好? “田娘”肥种蔬菜啥朗好?/ “田娘”肥垩田养份齐全肥力持久谷粒黄墒大米品质好, “田娘”肥种葡萄粒粒一样甜来得嘴糖份高,“田娘”肥垩茶树到得来年早发芽, “田娘”肥种蔬菜奈泥(注:泥土)活泛、迭地再种收入大提高。......就是对被誉为白茆山歌“灵魂”的传统盘歌的化用。

尽管新山歌在企业庆典上的演出大受好评,但山歌毕竟属于前现代社会,与效益优先的现代企业精神貌合神离:随着近年企业经营业绩的下滑,山歌活动便被搁置了。

老歌手潘兴元在白茆塘边,这里曾经是举行赛歌会的主要场所。

值得庆幸的是,白茆山歌很早就受到民间文学研究者的重视,改革开放后更是如此。2017年,十六名山歌手在北大进行了一场名为“乡野天籁——白茆山歌北大行”的演出,古里镇人民政府还与北大中文系签订了将白茆作为"民间文学和吴方言采风实践基地"的合作意向书。

在市场经济的大潮下,山歌作为民间文化的韧性依然存在,仍有人在自发传承。姚雪华是白茆山歌的苏州市级非遗传承人,在她身上,唱山歌的爱好因为和佛教信仰的结合而变得格外坚定。

二十多年前,姚雪华组织了一支十几人的“佛宣传队”,每逢初一十五、佛祖生日、观音生日、龙王生日等日子会去白茆及周边寺庙唱山歌庙会。姚雪华平时在工厂上班,有庙会活动时需要请假,即使会被扣工钱她也从不推辞。

姚雪华正在演唱白茆山歌。

佛宣传队唱的歌都是姚雪华自己编的词,一共有三四十个节目。她有时也会改编老山歌的歌词,比如有一首男女对唱的私情山歌在当地流传甚广,第一段是男方唱:“隔河看见好姐妮,眉毛弯弯像我妻。今年吃了娘家饭,开年(即明年)和我配夫妻”,原歌词中女方的回应十分泼辣,咒骂对方“早调爷娘”,姚雪华觉得过于恶毒,于是改成了好言相劝,劝他莫负光阴好好上进,当上老板再来相商。不过,在庙会上唱的多是祈福劝善的山歌,临近结束时,她们会唱几首毛主席语录歌作为结尾。

比起如今工厂里单调重复的工作,姚雪华更怀念过去大家在田里边唱歌边干活的情景。但总的来说,她对现在的生活是满意的。她正准备把乡下的房子置换成两套白茆镇上的房子。儿子儿媳都在常熟市区工作,10岁的孙女已经考过了古筝六级。孙女在城市长大,没机会教她唱白茆山歌,这让姚雪华觉得有些遗憾。不过,她和她的姐姐、弟弟还经常在家庭微信群里对歌,他们可能是对旧日乡村生活怀有乡愁的最后一代人。