宁波位于中国大陆海岸线中部,濒临东海,港湾众多。在木帆船时代,宁波老港的航道条件得天独厚,自唐代以后便逐渐成为辐射东亚的贸易大港。

19世纪中期,英国军队的火轮船揭开轮船时代的序幕,长江口岸城市逐渐崛起。开埠通商后,宁波的对外贸易没有续写昔日的辉煌。学者分析,这是由于宁波距上海太近,又没有足够大的经济腹地,不少货物被上海港口吸纳,便成了“卫星港”。

不过到了20世纪后半叶,宁波再度因港口的发展迎来新的机遇。镇海港的新建,北仑深水良港的发现、开拓和建成,使1990年代的宁波港发展成为具有设计吞吐能力五千万吨的现代化港口。

如今,宁波-舟山港的年货物吞吐量突破10亿吨,成为集装箱年吞吐量世界第四的超级大港、世界航线最密集的港口之一。港口再次被视为宁波发展的重要优势。今天的宁波人,也从港口往事中读出了新的意义。

2018年12月14号,宁波北仑港,码头堆放着整齐的集装箱。

“那时宁波宾馆里住的全是日本和尚!”“老宁波”杨古城回忆起四十年前的盛况,仍有些激动。

杨古城曾是宁波市工艺研究美术研究所的一名教师,也是“文革”后负责修缮宁波古刹天童寺内佛像的工艺美术师。

宁波天童寺是中国改革开放后第一批开放的寺院之一。南宋年间,日僧道元在这里习禅得法、回国开创日本曹洞宗,其后裔追根思源,尊天童寺为祖庭。改革开放后,中国重新建立与世界的联系,以民间交流为先导,天童寺与日本佛教界的这段因缘便成了宗教交流的一个契机。

2001年,宁波天童寺,一批外国游客正在游览拍照。 视觉中国 图

天童寺在宁波城郊的山上,松樟掩映,古道盘旋。1960年代,政治运动冲击了这座千年古寺,寺内塑像在“破四旧”中几无幸存,全寺僧众或下放农村务农,或进厂做工,寺院由部队接管。直到1978年,中国佛教协会代会长赵朴初到天童寺视察后,国务院批复同意修复天童寺,并陆续找回“文革”中被遣散的僧人。

1979年,日本日中友好佛教协会一行七人首次来天童寺参拜。此后每年都有不少海外人士及佛教徒到宁波,尤其是日本僧人,参拜佛寺、寻访祖庭成为一股热潮。

杨古城便是在这时前往天童寺参与修复工作,并结识了来自日本的僧人、学者村上博优。此后村上博优每一次来访,都是杨古城陪同。最近一次是去年,95岁的村上博优在80岁的杨古城陪同下,到宁波郊外考察。

谈起这位日本朋友,杨古城觉得不可思议:“1980年他第一次来宁波,之后几乎每年都来,几十年如一日,来了一百多次。最多的一次带来了五百多个和尚!”

2015年5月4日,杨古城(右一)陪同村上博优(右二)重访天童寺,天童禅寺方丈诚信大和尚(左一)接待。天童寺供图

村上博优考证了道元禅师在中国的每一处足迹,并写成著作《云游的足迹:道元禅师在宁波、台州》。“他把宁波的天童、阿育王寺等等历史文化遗迹写得比我们宁波人知道得还要详细。就是因为这本书,我走上寻访宁波历史遗迹的道路,改变了我的后半生。”杨古城说。

日本僧人对宁波的热情带给他很大的震撼:这些外国人跨越千山万水来寻找的,究竟是什么?

公元1223年,日本曹洞宗的开山始祖道元禅师和他的师父如净禅师在天童寺的相遇,改变了日本佛教的走向。

“在那之前,天台宗和真言宗主宰着日本佛教,而道元禅师传天童寺如净禅师的禅法,回日本开创了曹洞宗,后来的影响力远远超过其他宗派,禅宗成为日本文化中源远流长的基因。” 佛教史学者成庆说。

“道元的身份非常特殊。作为日本皇室后人,他和曹洞宗的影响力要远远超过一些南宋僧人东渡创立的宗派。公元1185-1332年的镰仓时期是日本佛教盛行的黄金时代,道元禅师的求法和回归,开创了一个更加丰富的日本新佛教时期。”

成庆任教于上海大学历史系,他带领口述史团队对天童寺的老人做了一系列口述采访,与天童寺合作进行文献整理,并策划一系列面向大众的佛教文化活动。

他认为,当下有一股禅宗文化的热潮,从白领修行,到茶道插花,都可以称之为“日本的审美文化回流”——“我们借着了解日本、了解东方文化的特点,反观自己。这才是我觉得今天的文化交流中最重要的。同样地,我们看到天童寺对日本佛教脉络的影响,看到天童寺的重要性;这是在异国发现本土。”

宋元明时期,前后有三十二批日本僧人到天童寺参禅求法、十一批中国僧人赴日弘法传教;把中国禅宗传入日本并创立临济宗、曹洞宗的两位日僧——荣西、道元,都是从天童寺归国后开山立派的。

遣唐使航路图。

历史上众多日僧在宁波留下足迹并非偶然。他们随船抵达的,是当时东亚最繁华的贸易大港。

宁波与日本九州直航海途仅800公里,加上特有地理气候季风洋流造就了天然良港,在很长一段时间里,宁波是日本遣唐使、遣明使来访停靠的第一站。

日本方来访者除正副使官外,数百随从士官本身多为商人,来宁波从事铜钱、丝绸、水银、药材、陶瓷、漆器、字画、书籍、文具、佛器等互相交易买卖。因此,以宁波为纽带的除了宗教交流、政治交流,还有很重要的商品贸易交流。

彼时宁波贸易活跃、经济发达,更是文化传播的枢纽站,成为东亚的“圣地”。明朝时期,日本的丰臣秀吉率军入侵朝鲜半岛,他的美梦是吞并东亚,迁都北京,进军印度——而这个“帝国梦”理想中的高光时刻,就是丰臣秀吉自己“居守宁波府”。

2009年,日本奈良国立博物馆曾举办“圣地宁波”特别展览,展出一批从唐代到明代、与宁波相关的历史文物,引起不小的轰动。

自明朝海禁、对外贸易式微,到晚清开埠、腹地更宽广的长江口岸城市兴起,宁波作为港口的优势地位渐渐减弱,被周边的城市反超;昔日明州(宁波古称)的辉煌渐渐湮没无闻。

有意思的是,另一边,当代日本和韩国文化界人士开始热衷“海外寻珍”,为古代交流寻找当代诠释。

公元992年,北宋在宁波设立了海外贸易机构(市舶司),以此管理沿海贸易和控制朝鲜及日本的海上贡税。同一时期在此设立的高丽使馆,是北宋唯一获得朝廷批准、拨款建造的,专供高丽贡使和商团嘉宾的住地。

高丽与江南的贸易往来、人员互通,皆经宁波这一使馆为中转,再择顺风之日北上或南下。茶叶、青瓷、佛教源源不断地从这里走向高丽,而银子、人参及其他药材从高丽运到中国。

韩国人崔钟锡正在为游客做义务讲解。

如今住在宁波的韩国人崔钟锡,每周六志愿来到高丽使馆遗址,穿上民族服饰、自带微型话筒,为游客做义务讲解。他的中文流利,讲解声情并茂,“我喜欢以表演者的身份来和观众沟通,搞笑才能有气氛。”崔钟锡是正儿八经的中文系出身,硕士论文题为《宋朝和高丽贸易中的航线改变及其影响》,宁波是这个话题的关键。

时光往回倒退二十年,崔钟锡的前辈、韩国多位历史学者曾为高丽使馆遗址在宁波的复原和开放做了很多努力。他们相信,这是“祖先向海外开拓的历史证据”,“我们的后代看到这些遗址,一定能获得勇气和自信。”

高丽使馆里有一幅“崔溥漂流路线图”,是杨古城花了三年时间重走、考证出的路线图。行路的主人公是五百年前的朝鲜官员崔溥,他们一行42人从济州岛乘船去全罗南道,遇到暴风雨,在惊涛骇浪中漂泊了14天。几近绝望之际,竟于浙江台州搁浅登岸,经宁波的宁海越溪,最后在明朝政府帮助下,由陆路返回朝鲜,九死一生,写下著名的描绘中国江南风土人情的《漂海录》。

事实上,从1076年至1174年近百年里,宋朝送还高丽的海难漂流民有140余人,其中光从宁波就送回90多人。

1997年“中韩跨海竹筏漂流学术探险”。

为验证朝鲜半岛和中国东部沿海城市之间漂流的可能性,韩国方面曾启动声势浩大的重访之路。1996-1997年,中韩两国的研究机构和探险组织联合策划了两次“中韩跨海竹筏漂流学术探险”。他们想证明,在船发明之前,可以凭竹筏这种原始的交通工具借助季风和洋流从中国漂到韩国。

第一次探险失败了,四名队员乘坐的竹筏在第六天遇到台风,被刮回了山东石岛。第二年,五名中韩队员乘坐“东亚地中海号”竹筏再度出发,经过24天3000里的海上历险后,终于漂到韩国仁川港,完成了现代人用原始工具与历史的对话。

“凉月如眉挂柳湾,越中山色镜中看。兰溪三日桃花雨,半夜鲤鱼来上滩。”这是唐代诗人戴叔伦描绘的浙江兰溪江景,清新澄澈,生趣盎然。1980年代出生的我从小生活在兰江边,早已习惯这座江边小城隐逸恬淡的性格。

自从做过江南史的学术研究之后,我回头观察家乡,有了不一样的视角。

回想大学时代,我坐火车离开故乡赴杭州求学,那时兰溪的火车站已略显破败。而今十数年过去了,车站愈显陈旧。当全国高铁运输突飞猛进,这座小城似乎被人遗忘,离现代化的交通方式越来越远。

然而,在百年前,这里却是另一番景象:商旅汇聚,千舟竞发,繁忙码头与熙攘人群构成了一幅商业城市的画面。

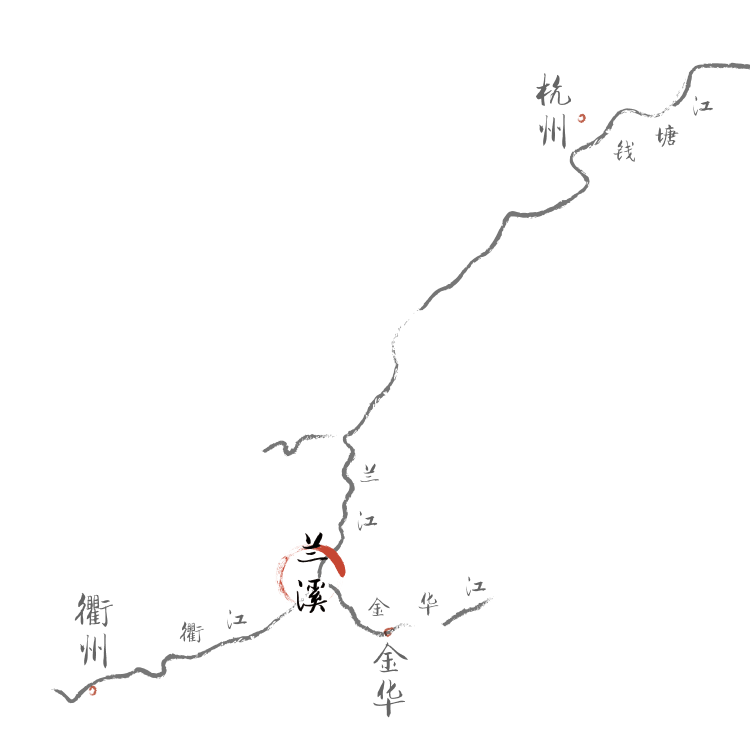

兰溪古地图上,小城紧邻三江交汇处。兰溪县志图

1912年,英国女作家罗安逸溯江而上,旅居钱塘江上游的兰溪。令她感到意外的是,这座堪称“世外桃源”的小城相当开放:

“兰溪城的大街上,有六个店铺都在卖便宜的洋货:柏林毛线、粉色或蓝色的搪瓷脸盆、眼镜、小女孩用的发梳等……煤油灯也很受欢迎,美孚石油公司的生意很红火。西药特许商店的顾客最多,不过也未到供不应求的地步……在一些新式的商店在出售男女老少戴的洋帽、阳伞和内衣,后者是在当外衣卖的。”

今人很难想象,这个看似偏远的小城在彼时已深受西方物质文化的影响。这一切与兰溪城外的钱塘江有关。在自然力时代,水的流向决定了人、财、物的走向,河流流域的大小决定了城镇规模的大小,而河流交汇的节点则是沿线城镇兴起的主要区位条件。兰溪恰好就在兰江、婺江、衢江三江汇聚之地,成为当时钱塘江上游最重要的城市。

然而,随着现代化进程的加快,以火车为代表的新式交通相继引入,对这座因航运而兴的城市之兴衰产生了多重而复杂的影响。

1934年1月1日,杭江铁路全线正式通车。它起自杭县,经萧山、诸暨、浦江、义乌、金华、兰溪、汤溪、龙游、衢县、江山至江西玉山为止;途经浦阳江流域、兰江流域及其衢江流域,几乎与钱塘江并行,自然与沿线水运存在竞争关系。与水运相比,铁路具有速度快、运量大、安全性高、受自然影响较小等优势。但这种优势能否立即转化为实际效能呢?

铁路代表的机械力时代毕竟拉开了序幕,自然力时代的航运造就的“小苏州”——兰溪——终将随旧时代的结束告别往昔繁华。

客运上,铁路确实发挥了巨大作用,也抢占了一些原先属于水运的市场份额。不过彼时钱塘江沿岸的人们,还只是将铁路列为选项之一、不再“专情”于航运,并不意味着水路客运完全退出市场。票价是制约铁路全面走入乡民生活的一个重要因素。

当时杭江铁路的客票分头等、二等和三等,“铁路之最大雇主,乃系三等旅客”。据金华商会在1935年对十个行业员工工资的统计,当时金华店员平均月收入在9元左右。同期的兰溪农村,佃农(兼雇农)、雇农的平均月收入分别为11元、5元左右。杭江铁路从金华至杭州的三等票价须5.7元,至少是城市工薪阶层和普通乡民月收入的一半以上。因此沿线人们乘坐火车出行仅是偶尔为之而非常态化行为。

货运和客运一样,钱塘江航运与杭江铁路也仍各应所需。航运的竞争力仍主要来自于价格优势。

但在铁路日渐强劲的竞争下,机械力时代毕竟拉开了序幕,自然力时代的航运造就的“小苏州”——兰溪——终将随旧时代的结束告别往昔繁华。

航运业面临的不但有陆路交通的竞争,还有生态环境变化带来的航运条件日趋恶劣。水土流失、河道淤塞使得船只航行日渐困难,航运业随之凋敝。加之上世纪七八十年代,钱塘江中上游筑坝截流,航道萎缩更为加剧。进入九十年代,随着公路、铁路的飞速发展,水上客运航线逐渐消亡。2001年5月,历经半个世纪的兰溪市航运公司破产,水上客运退出历史舞台。

进入21世纪,经济快速发展带来的巨大物流需求使浙江内河水运的复兴有了可能。2010年,浙江省制定了钱塘江中上游航运复兴规划,按四级航道标准建设桐庐至衢州的钱塘江中上游航段,通行500吨级船舶。2018年1月,兰溪境内的兰江航道疏浚改造工程全面完工,兰江上下游已具备通航500吨级船舶条件。5月,姚家枢纽船闸工程完成,衢江兰溪段亦具备了通航条件。

时过境迁,钱塘江航运的复兴对兰溪意味着什么,是否可如历史上那般借航运而兴盛,仍有待时间检验。目前,在兰溪从事货运的船舶有200多艘,主要运输沙石、煤炭、油料等货物。虽然水运的货物周转量不及公路的5%,但从无到有的突破对复兴兰溪航运而言已是迈出了坚实一步。

而对很多兰溪人来说,复兴航运带来的最直接感受并非兰江上货轮长龙的再现,而是悦济浮桥的消逝。悦济浮桥始建于宋代,此后几度兴废。1995年浮桥复建后,不但成为市民往来老城与中洲公园之间的重要通道,也成为了兰溪的标志性景观。但根据《浙江省航道管理条例》的相关规定,悦济浮桥横跨江面航道,且没有净空高度,不符合兰江五级航道的通航要求,必须加以整改。2017年,这条承载记忆的浮桥被拆除,以渡船摆渡代替之。

浮桥被拆,且在可预期的时间内几无复建可能,各种不舍与惋惜之情在市民中发酵。但大家也明白,当历史旧物与现实发展相冲突,社会经济发展的需要往往具有压倒性优势。这种矛盾心理大概在每个经济转型之地的人们都有体会。

2017年10月,兰溪市游埠镇的老街上前来吃早茶的人群络绎不绝。这里保留了一些过去生活的痕迹。 视觉中国 图

在政府的规划中,复兴钱塘江中上游航运仅仅是一小步,接下来还要通江达海,构建水陆、江海、海河、海铁等多式联运体系,实现产业联动。对于兰溪而言,航运复兴所带来的新一轮改变才刚刚开始。