从藏书楼到博物馆,时代催促着天一阁改变。我们不能与古人共处一世,但可以与古人共享一地。

近代以来,闻名天下的宁波天一阁从私家藏书楼逐渐向公共文化机构转型,它所承载的社会职能也在逐步叠加。如今,天一阁内有藏书楼、祠堂、戏台、园林、民居等建筑,作为藏书楼的核心价值在空间和内容上却被稀释了。天一阁是什么?天一阁应该是什么?成了无数关心它的人心里的问号。

在江南,藏书风气至明清以后蔚为大观。文人以藏书和藏书楼为媒介增进交往,江南地区成为私家藏书楼的重镇。

藏书不是任何人都能承受的普通爱好,尤其在古代中国。

有志于此并最终将之付诸实践的藏书家,不仅要有足够的文化底蕴,且必须具备大量购书的资金,以及足够存放书籍的空间。而藏书至形成藏书楼,更不仅仅是一户、一家之原因,与该地域的整体文化水平密不可分。

在江南,地理环境优渥,经济条件富足,文化土壤深厚,藏书风气至明清以后更是蔚为大观。文人以藏书和藏书楼为媒介增进交往,江南地区成为私家藏书楼的重镇。

明嘉靖十一年,范钦(1506-1585)高中进士,官至兵部右侍郎。他在外任官时细心收集书籍,辞官回乡后,建造书楼专门藏书,称为“天一阁”。

藏书的保存困难重重,历史上的许多书楼,不是被后代转卖散佚,就是因天灾兵灾火灾而损毁消亡;如天一阁这般历经数百年,其建筑、书籍仍保存良好,实属不易。这有赖于天一阁独特的继承方式和管理制度。

但自清末起,范氏一族显现颓势,天一阁的也面临着诸多危机。

1933年9月18日,宁波遭受台风侵袭,天一阁东侧墙垣倾颓。加上此前天一阁藏书数次遗失,亦急需重新整理书籍。

范氏无足够赀财承担修缮整理工作,于是,鄞县政府组织了“重修天一阁委员会”,鄞县县政府和浙江省政府亦提供支持。此次修缮与整理,是政府和社会力量首次介入天一阁事务。

1935年天一阁重修落成。视觉中国 图

由此,天一阁的重修不再局限于藏书楼本身,天一阁开始被视为城市的、国家的,而不仅仅是范家的。天一阁的内涵改变也从这一年的重修开始,无论是空间还是收藏品种类,都有明显的扩展。

新中国成立后,尽管范氏一族的代表仍然参与天一阁的日常管理,但其身份已经是国家工作人员,而非仅仅是家族成员。除了管理者构成的改变,天一阁的“公共性”更多的是通过空间的扩展和内容的丰富来加以表达。

近数十年来,天一阁的空间进一步扩大。周边的范氏故居、陈氏宗祠、秦氏支祠相继纳入天一阁,迁建了部分具有典型意义的宁波传统民居。东北、东南两处地块上的七处近代传统院落亦被纳入,占地面积从最初的2700平方米扩大到3.2万平方米。

由此,古典意义上的天一阁成了宁波的“城市故宫”,再也不是原先那个精致小巧的江南庭院了。

在收藏品方面,天一阁也没有固步自封,不断引入新资源。截止上世纪末,其他各家赠书以及历年来所购之书计有六万余卷。在文物方面,秦氏支祠后人秦秉年的捐赠颇具代表性。秦秉年将秦家五代人的收藏、八千余件文物分三次捐给天一阁。曾有人估计,若是拍卖的话,价值可达数十亿。

从某种程度上看,天一阁在近代以来的兴衰已是甬上文化人的共业。随着现代国家的建立与发展,面对日益多样化的公共需求,天一阁势必无法固守在田园牧歌式的古典庭院里,时代在催促着它改变。

从目前来看,对于天一阁的定位,政府与民间、学者与游客各有意愿与期待,落差颇大。

事实上,这种争议伴随着天一阁的一次次转型。1994年,宁波博物馆与天一阁合并,成立天一阁博物馆。据知情人士透露,此次合并的动机是为了让宁波符合在文明城市评比中的相关硬性条件。对于这次政府主导的转型,专家学者们的意见并不一致,褒贬不一。

著名史学家,同时也是图书馆学家的来新夏认为,天一阁定位于博物馆是准确的,因为天一阁的藏书及其建筑已变成文物,并不具备图书馆的流通功能。曾担任过浙江省文物局长的著名历史学家毛昭晰教授则用“莫名其妙”来形容天一阁成为博物馆的转变。他认为博物馆就是博物馆、藏书楼就是藏书楼,应该是分开来的两个事物。

2014年7月,宁波市区,被高楼和住宅环绕的天一阁和园林。 视觉中国 图

2003年,天一阁被评为国家4A级景区,整个空间被逐渐划分为藏书文化、陈列展览、园林休闲三大功能区。这种转变引起了外界对天一阁的固有认知与现实场景之间的反差。曾有游客抱怨,藏书楼被园林景观挤压得只能蜷居一隅,周游一圈下来,竟不知哪里才是原来的藏书之地。

“尤其是秦氏支祠的戏台,它以自己的金碧辉煌,向人们炫耀着金钱的魅力,嘲弄着读书人的寒酸”;“让我吃惊的是,在这样一个神圣的殿堂里,竟矗立一个规模颇大的麻将展馆……天一阁的尊严在这里荡然无存,读书人的斯文在这里被击得粉碎。”

作为普通游客,王重旭在参观天一阁后写下如此“激愤”之词,这显然不是天一阁管理者所期待的效果。在某种意义上,这是文保和旅游两种不同逻辑在天一阁碰撞的必然结果。

即便是宁波本地人,在面对天一阁的相关问题时,亦显得有些茫然不知。据笔者的随机走访,大多数受访者都会将天一阁作为旅游景点和宁波的文化名片推荐给外地游客。但是,在回答“天一阁究竟是什么”时,受访者的答案可谓五花八门,藏书楼有之,图书馆有之,档案馆有之,博物馆亦有之。

2009年,宁波天一阁内,游客正在参观麻将博物馆。 视觉中国 图

令人哭笑不得的是,有人提起天一阁的第一反应居然是那里有个麻将博物馆。当地人对天一阁的印象或者定位呈现出多样乃至错乱的状态,这不能不说是长期以来,天一阁角色宣传的一种日积月累的反映。

另一方面,天一阁对普通民众的吸引力不容乐观,特别是对于年轻一代。

大多数受访者去过天一阁的次数都在两次以内,三次以上的寥寥无几。在年轻人中,从未去过天一阁的也不在少数。而且,到访动机又以学校和单位组织参观,或陪同外地客人游览居多。换言之,天一阁促使当地人主动走入的吸引力仍有所欠缺。

在天一阁学术委员会副主席龚烈沸看来,无论天一阁怎么变,作为核心价值的藏书功能不能变,而天一阁在这方面也作了充足准备。数十年来,天一阁除了保存、修复古籍外,也在积极丰富藏书内容,不失为一座“活着的”藏书楼。

1984年包玉刚先生返乡,在天一阁翻阅家谱时意外发现自己是包拯的第29代嫡孙。

在新增藏书中,两个主要的增长点是地方志(新方志)和家谱。天一阁所藏家谱甚至为宁波的改革开放事业作出过贡献。据事件亲历者邬相栋描述,1984年包玉刚先生返乡,在天一阁翻阅家谱时意外发现自己是包拯的第29代嫡孙。包夫人原已忘记了自己的生日,家谱上却写得清清楚楚。包玉刚在高兴之余,当即决定捐建宁波大学。

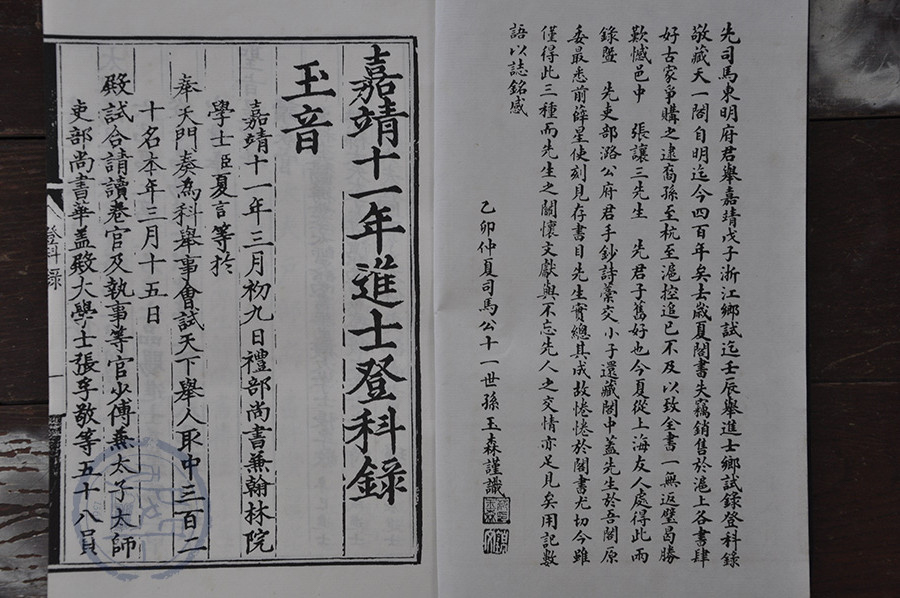

天一阁积极扩大藏书量的做法固然令人欣喜,但现存古籍文献的学术价值亦不应忘记。例如,已知海内外现存明代《登科录》为五十八种,天一阁独藏四十一种。在价值上,天一阁所藏《登科录》、《会试录》、《乡试录》“共同构成研究明代科举制度最原始、最基本、最权威的文献”。再如,天一阁所藏明代政书中,有相当数量的明抄本和明刻本,许多在当世已是独一无二的孤本。

天一阁藏嘉靖十一年進士登科录(仿)。天一阁官网 图

共和国首任文物局局长郑振铎曾称天一阁为“江南敦煌”,对于敦煌的研究已经形成了“敦煌学”这一独立的学科,而对天一阁的研究还远没有形成“天一阁学”。究其原因,主要还在于缺乏一支独立而又稳定的研究力量以形成学术共同体。尽管天一阁有专门的研究人员,但还不足以最大限度地呈现馆藏文献的学术价值。

藏书、文保、展览、景观、文创、学术研究甚至商业开发,天一阁在满足不同公共需求的同时,亦不可避免地陷入多种功能相互冲突的困境。在天一阁的定位问题上,做“加法”还是“减法”,如何达到不同功能之间的相对平衡,无疑是现实难题。

据天一阁博物馆副馆长张亮介绍,天一阁申报世界文化遗产的筹备工作正在进行中。天一阁作为东亚纸文化发展史上的见证和孤例,在整个东亚地区具有其文化辐射力。如何在东亚背景乃至世界背景下,讲好天一阁的“故事”亦是申遗的重中之重。

2018年11月,宁波天一阁博物馆门口,游客正在参观。 视觉中国 图

值得期待的是,近年来天一阁逐步在精准保护、优化展陈、错位扩展和活化藏品四位方向着力推进,开展“人书结缘与活化文物的新一轮探索”;也正在持续进行开放的工作,古籍的数字化、查阅的便捷化等等都是其具体表现。

(感谢邬相栋、龚烈沸、张亮、徐建成四位老师为本文提供重要信息。)